2019年01月08日

パトリオット レイルカバーの取り付け

年末年始の連投で燃え尽きた感がありましたが、とある方からパトリオットへのご質問をいただきました。

パトリオットのサイドレイルにどうやってレイルカバー付けてんの?

というご質問(もちろんこんな荒っぽい聞き方はされてません)です。

以前にも同様のご質問を他の方よりいただいた事がありましたので、この際詳しく説明しちゃいます!

まずパトリオットユーザーなら分かると思いますが、サイドレイルはナイツのURX3のように中央部分にレイルがないデザインです。

パトリオットのアイデンティティでもありますが、私はこのデザインが嫌だったので直ぐレイルカバーで隠しちゃいました。

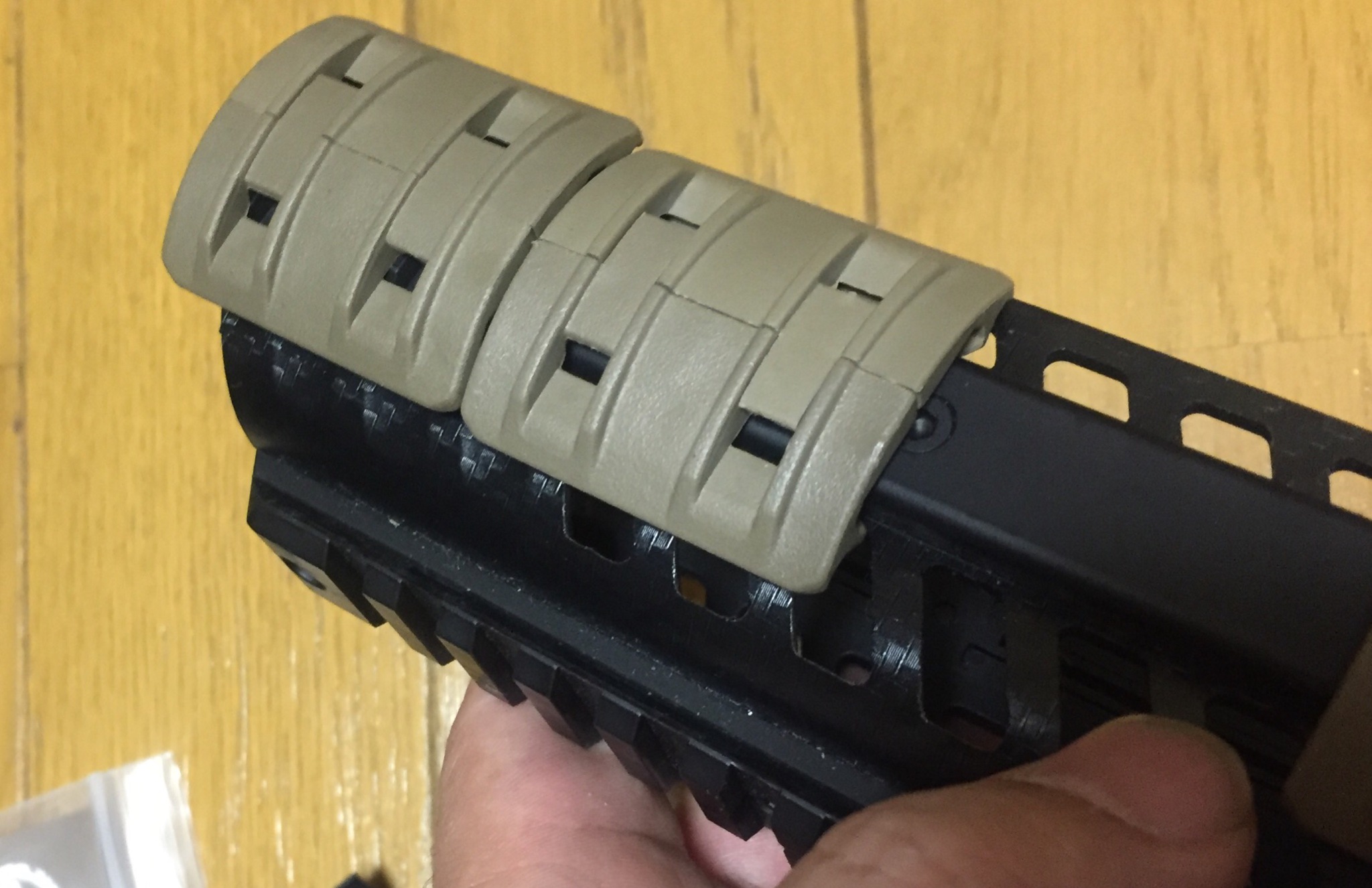

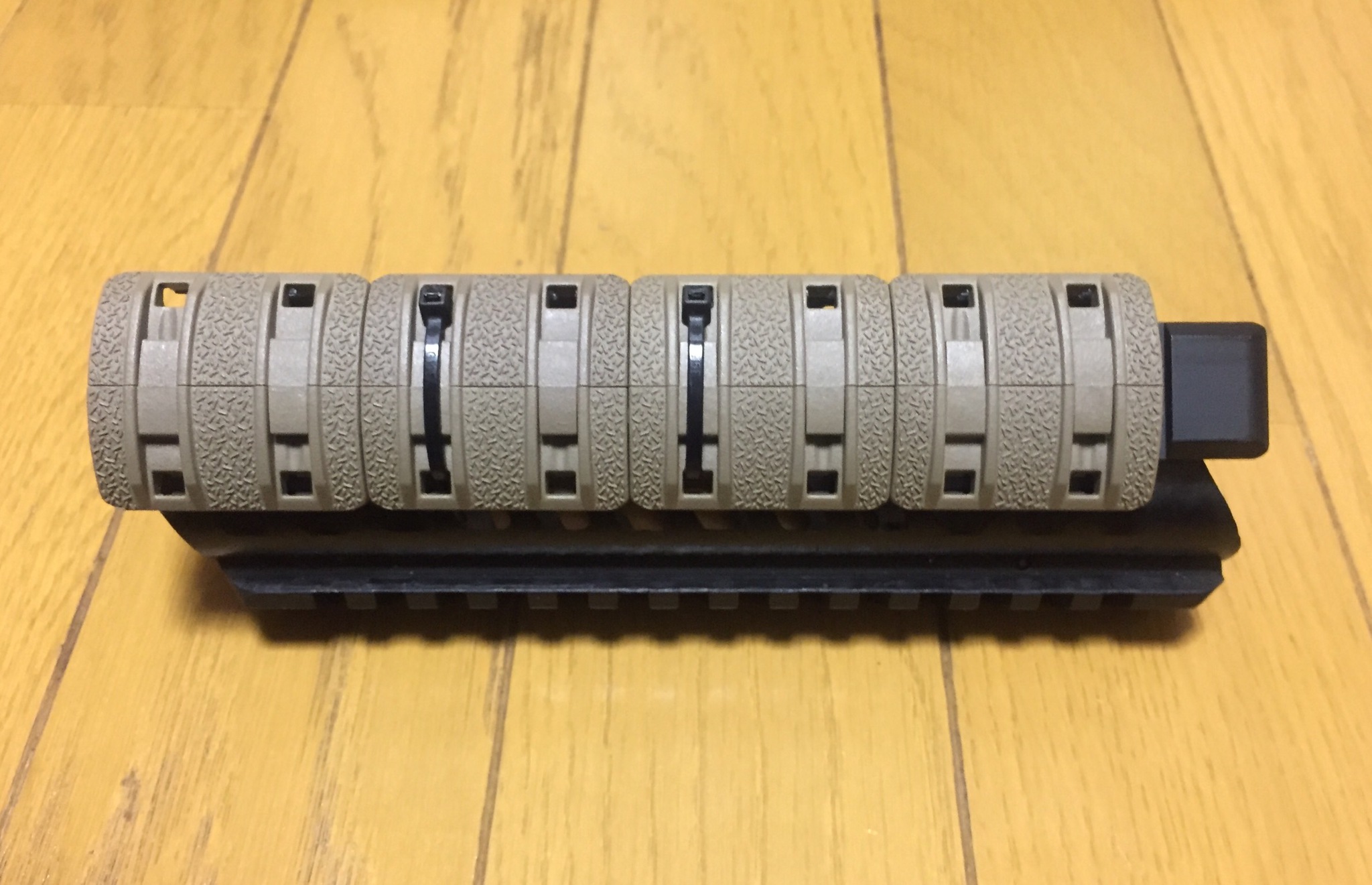

最初はTangoDownタイプのレイルカバーで。

これなら一枚物なので、中央にレイルが無くても簡単に装着できます。

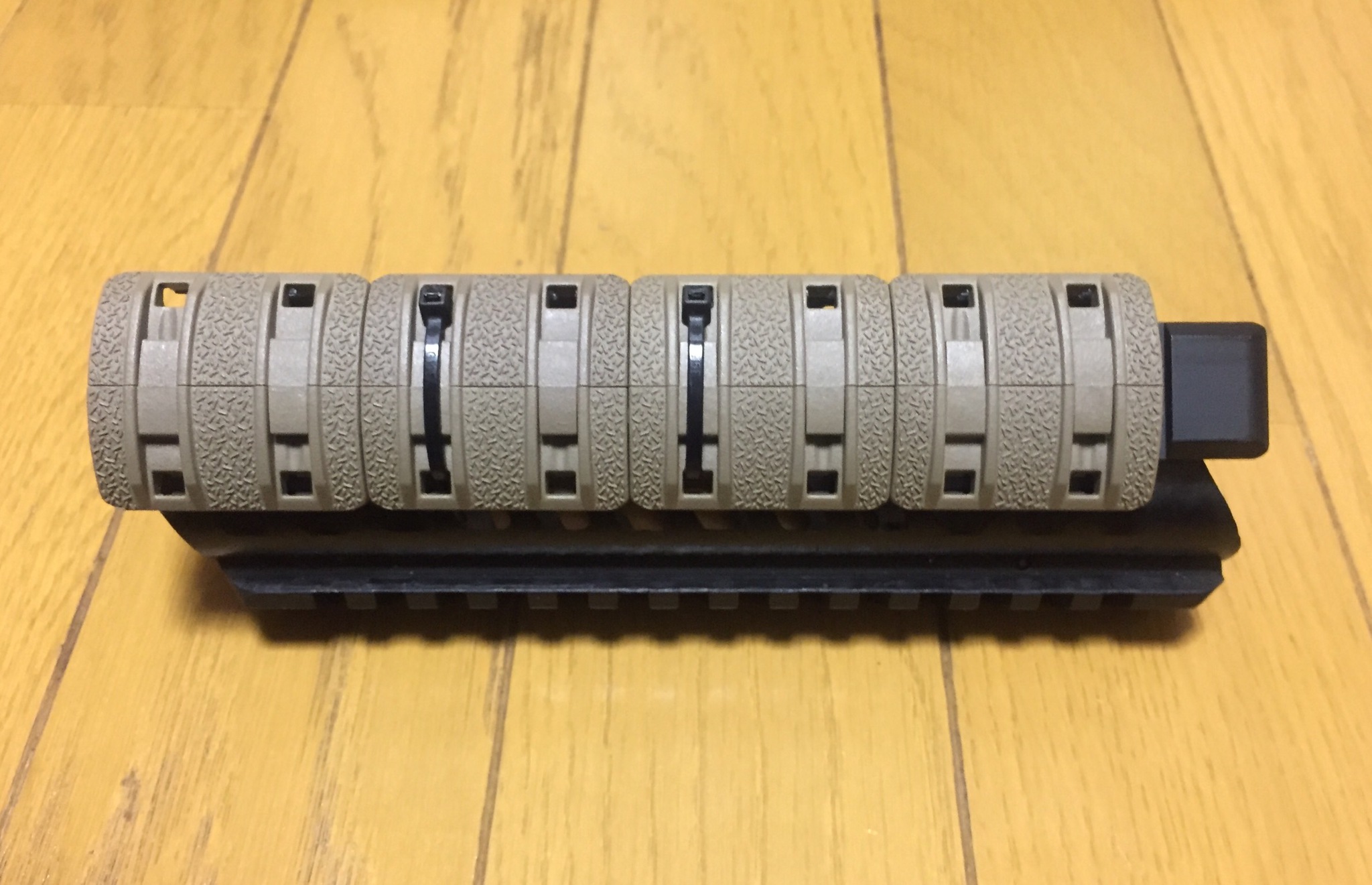

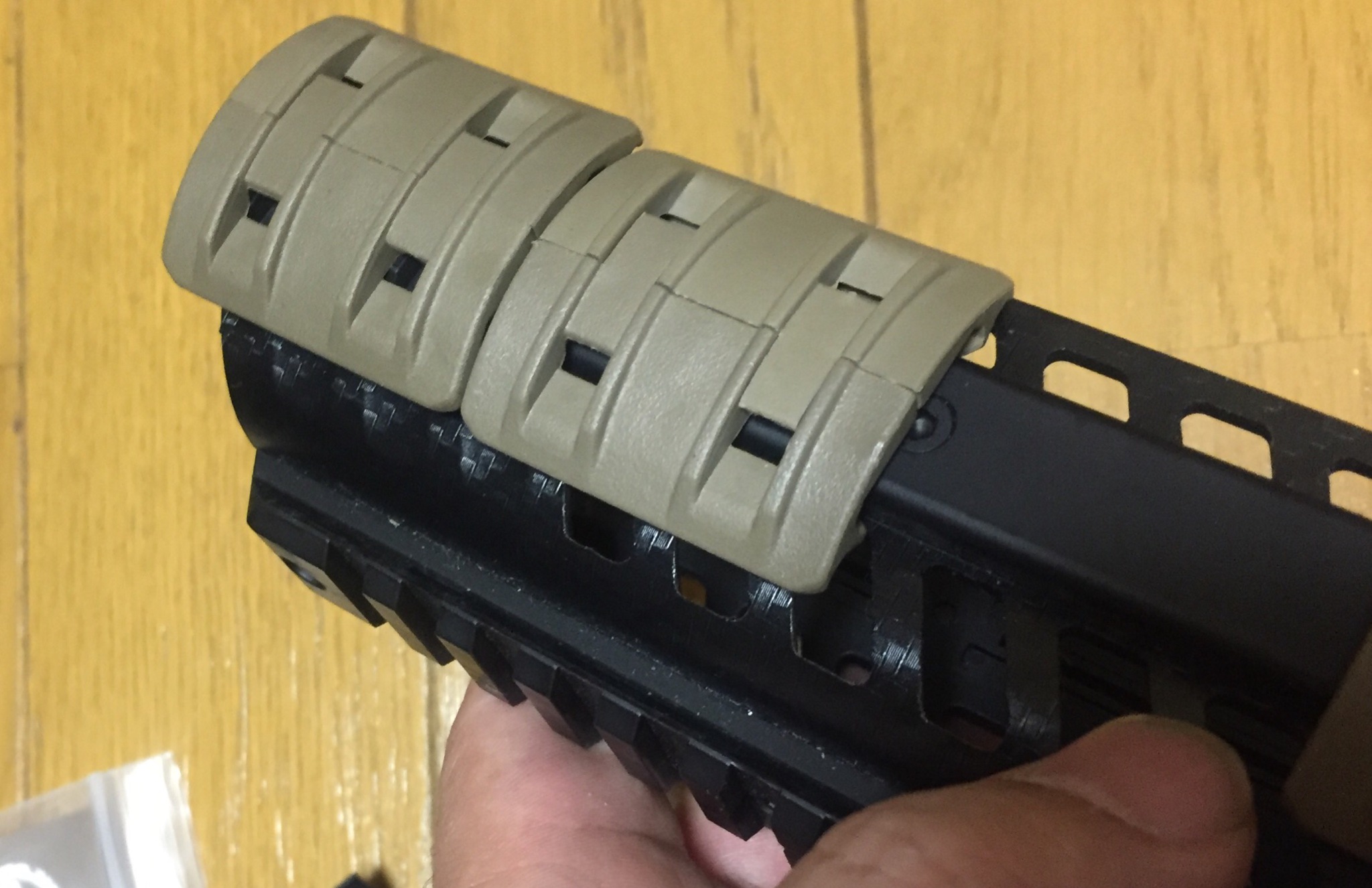

その後はMAGPUL XTM エンハンスド レイルパネルを装着してました。このレイルパネルの装着の仕方が分からない!という事ですね。

パトリオットのサイドレイルなら片側で4ピースを装着するのですが、中央の2ピース分は当然レイルがないので装着できません。

レイルがないのになんで付いてるの?

はい、察しのいい方なら既にお判りかと思いますが、単にタイラップ(結束バンド)で固定しているだけです。

接着もビス止めもしてません。

では試しに装着してみます。今回はタイラップが見やすいよう、全てDEカラーのレイルパネルでやってみます。

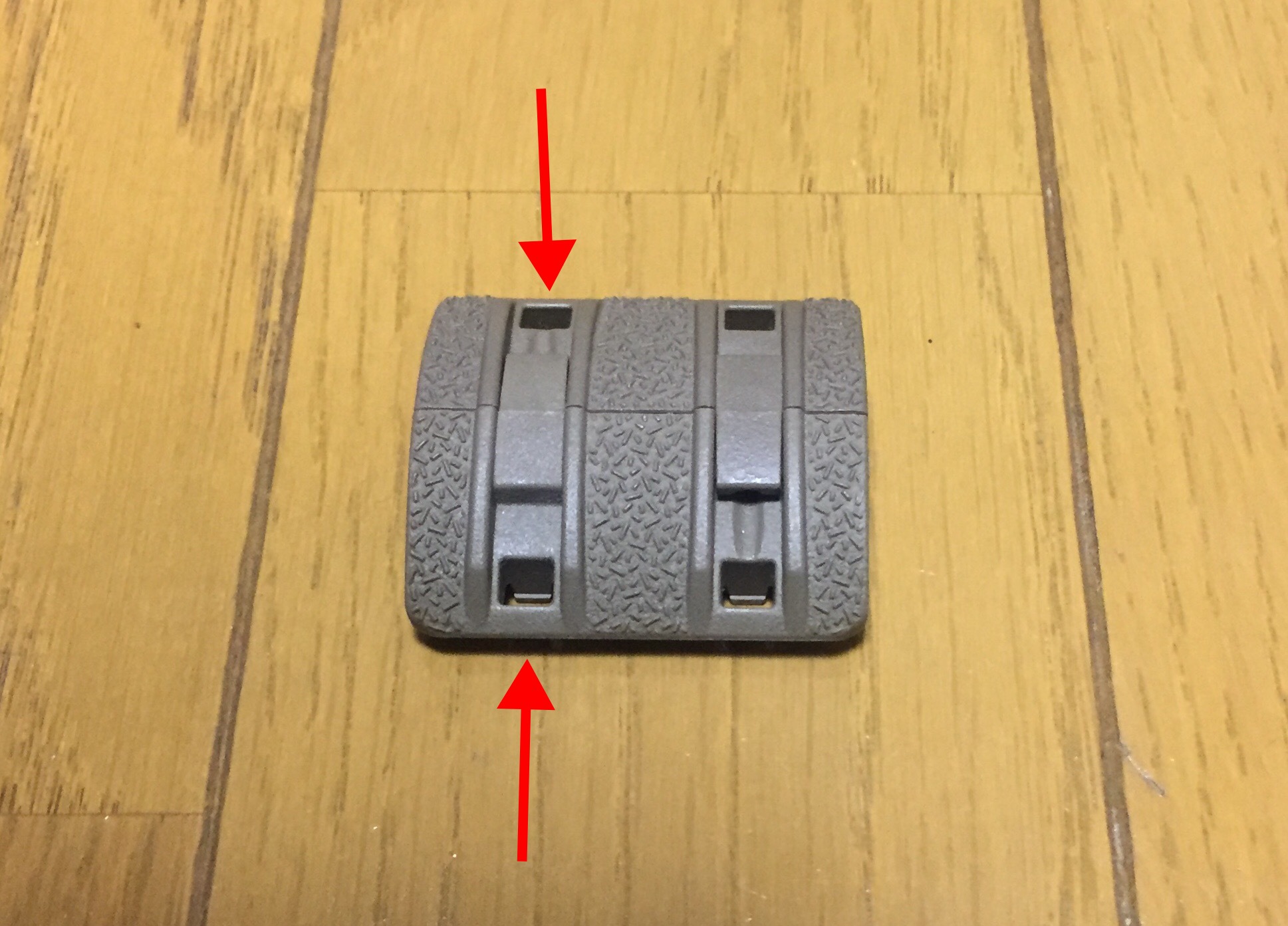

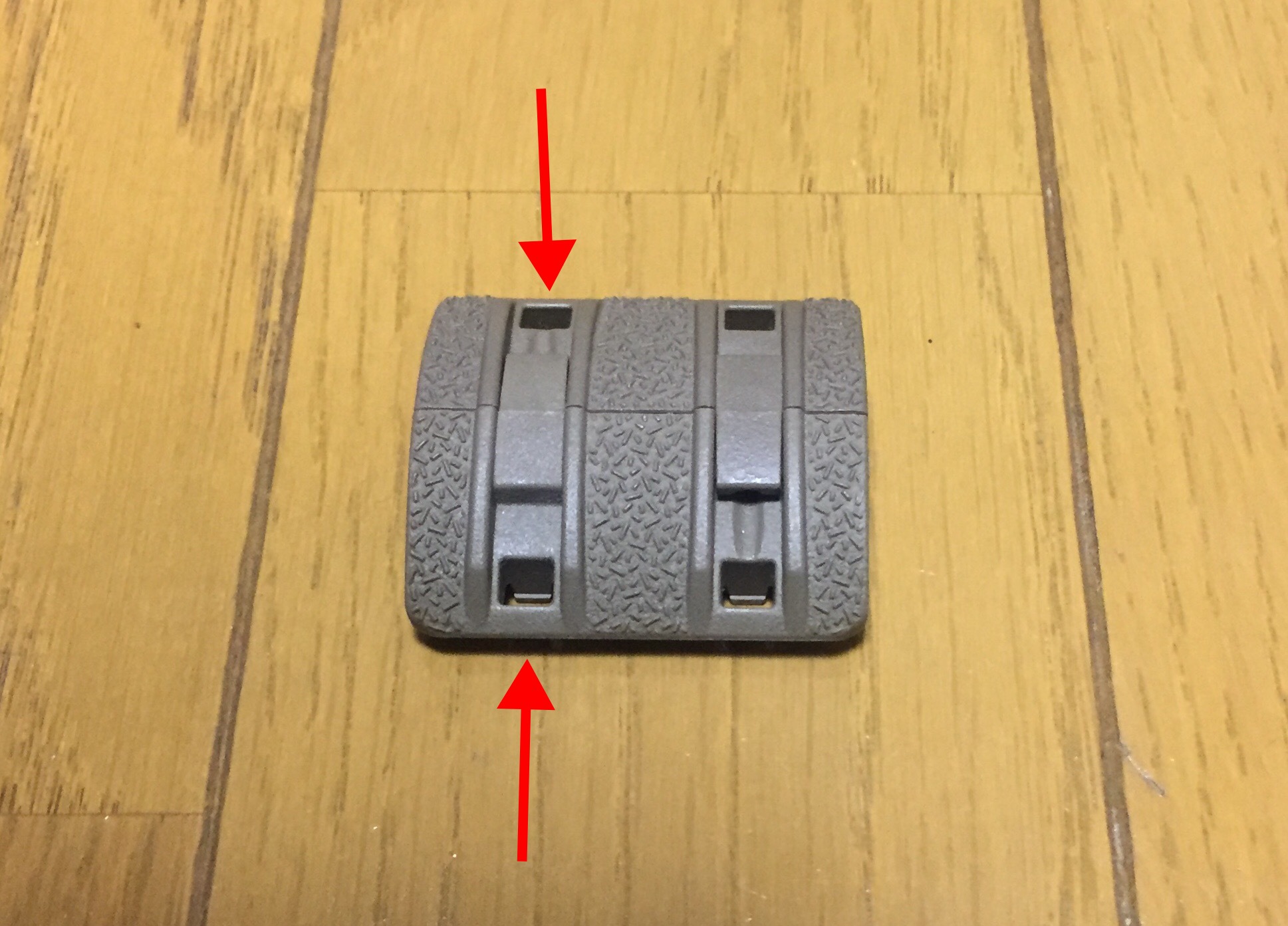

レイルパネルのこの穴と

ハンドガードのこのスリット穴を利用して

タイラップを通せば簡単に固定できます。

内側から見るとこんな感じ。

バッテリーの収納も支障はありません。

もう一枚も同じ要領で固定し、ニッパーで余分な部分をカットしてやれば

ハイ出来上がり(^ ^)

反対側も同様です。

ものの数分で作業は終わります。

パネル1枚に対し1箇所のみタイラップを通してますが、これだけで充分固定できます。もう1箇所は穴位置が合わないので上手く通せないです。

ゲームに何度か投入しましたが、タイラップが切れたり外れたりは一度もなかったです。

取り外す時はニッパーでタイラップを切ってやるだけで簡単に外せます。

タイラップが短い場合、ラジオペンチで締め付けると作業は楽です。

ちなみにタイラップの幅は2.5mmのものです。

私の場合MAGPULのXTMエンハンスドパネルを装着させてますが、普通のXTMレイルパネルだとどうでしょう。

レイルがある所に装着した物と、レイルがない所に装着した物とで、段差ができてしまいます。

XTMレイルパネルの方が、矢印の部分の厚みが薄いんですね。

まぁこの程度の段差なら、間にプラ板とかゴムシートを挟み込めば高さは合わせられるでしょう。

ですが別の問題が…

画像のようにレイルがぴったり収まってくれません。

MAGPUL実パーツでこうですから、レプリカでも同じようになるかも知れません。

ヤスリなどで削って調整してやれば、なんとか装着できるようになるかと…

XTMエンハンスドレイルパネルなら、この辺ストレス無く組み込めますのでオススメです。

MAGPULの実パーツですが、そんな高くはないし見た目もカッコいいです。

これで質問に対するお答えになりましたでしょうか?

他のパトリオットユーザーさんも、最近ちょっと飽きてきたな…と思ったら、是非試してみてください。

パトリオットのサイドレイルにどうやってレイルカバー付けてんの?

というご質問(もちろんこんな荒っぽい聞き方はされてません)です。

以前にも同様のご質問を他の方よりいただいた事がありましたので、この際詳しく説明しちゃいます!

まずパトリオットユーザーなら分かると思いますが、サイドレイルはナイツのURX3のように中央部分にレイルがないデザインです。

パトリオットのアイデンティティでもありますが、私はこのデザインが嫌だったので直ぐレイルカバーで隠しちゃいました。

最初はTangoDownタイプのレイルカバーで。

これなら一枚物なので、中央にレイルが無くても簡単に装着できます。

その後はMAGPUL XTM エンハンスド レイルパネルを装着してました。このレイルパネルの装着の仕方が分からない!という事ですね。

パトリオットのサイドレイルなら片側で4ピースを装着するのですが、中央の2ピース分は当然レイルがないので装着できません。

レイルがないのになんで付いてるの?

はい、察しのいい方なら既にお判りかと思いますが、単にタイラップ(結束バンド)で固定しているだけです。

接着もビス止めもしてません。

では試しに装着してみます。今回はタイラップが見やすいよう、全てDEカラーのレイルパネルでやってみます。

レイルパネルのこの穴と

ハンドガードのこのスリット穴を利用して

タイラップを通せば簡単に固定できます。

内側から見るとこんな感じ。

バッテリーの収納も支障はありません。

もう一枚も同じ要領で固定し、ニッパーで余分な部分をカットしてやれば

ハイ出来上がり(^ ^)

反対側も同様です。

ものの数分で作業は終わります。

パネル1枚に対し1箇所のみタイラップを通してますが、これだけで充分固定できます。もう1箇所は穴位置が合わないので上手く通せないです。

ゲームに何度か投入しましたが、タイラップが切れたり外れたりは一度もなかったです。

取り外す時はニッパーでタイラップを切ってやるだけで簡単に外せます。

タイラップが短い場合、ラジオペンチで締め付けると作業は楽です。

ちなみにタイラップの幅は2.5mmのものです。

私の場合MAGPULのXTMエンハンスドパネルを装着させてますが、普通のXTMレイルパネルだとどうでしょう。

レイルがある所に装着した物と、レイルがない所に装着した物とで、段差ができてしまいます。

XTMレイルパネルの方が、矢印の部分の厚みが薄いんですね。

まぁこの程度の段差なら、間にプラ板とかゴムシートを挟み込めば高さは合わせられるでしょう。

ですが別の問題が…

画像のようにレイルがぴったり収まってくれません。

MAGPUL実パーツでこうですから、レプリカでも同じようになるかも知れません。

ヤスリなどで削って調整してやれば、なんとか装着できるようになるかと…

XTMエンハンスドレイルパネルなら、この辺ストレス無く組み込めますのでオススメです。

MAGPULの実パーツですが、そんな高くはないし見た目もカッコいいです。

これで質問に対するお答えになりましたでしょうか?

他のパトリオットユーザーさんも、最近ちょっと飽きてきたな…と思ったら、是非試してみてください。

2019年01月06日

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)⑤コレデラスト

前回で完結したはずのP-MAG D-60なのですが、ちょっとした問題が発生!

他に気になっていた部分もついでに手を加えました。

はい、今度こそ完結です…たぶん(^_^;)

土台部分を7mmカットしたところが強度不足だったようで、左右方向に力がかかると土台が歪みマガジン基部がグラついてしまう不具合が判明!

このままでは場合によっては接着結合した部分に負荷が集中してしまい、接合部から折れそうなので対処します。

土台部分の強度を得る為に、6mmのアルミパイプを3箇所強引に接着しました。熱圧着チューブでの表面処理は今やお約束です。

これで土台がしっかりした事で、その上に固定されるマガジン基部への負担も減らせます。

あとメカボックスのギアノイズが酷かったので、ここも手を加えました。

ノイズの原因はケース自体の精度が悪く、ギアの遊びが大きくしっかり噛み合ってないことによるものでした。さすが中華製…

このままでは後々トラブルになりそうなので、簡易的ですがシム調整をしてみました。

遊びが結構大きいのでシムも厚みがある方が良いと思い、今回ミニ四駆の「2mmワッシャー(小)」を使用しています。

画像の「A」で3枚、「B」で2枚を、矢印の軸の根元に入れました。(個体差もあるので、必ずしもこの数値が正しいとは限りません)

ワッシャーの厚みは0.2mmですので、それぞれ0.6mmと0.4mmのかさ上げとなります。

これでも多少遊びは残してますが、シム調整前の遊びはちょっと有り得ないくらいでした。

モーターのピニオンギアと最初のギアとの噛み合わせをしっかりさえできれば、これ以上シムは必要ないと思います。

シム調整も無事完了しギアも安定して回るようになったので、この際モーターも変えたれ!と調子こいてこいつに交換しちゃいました。

数あるミニ四駆用モーターでも、トルク重視型のTORQUE-TUNED2 MOTORです。

軽く慣らしをした後に、ブチ込んでやります。

高性能モーターのハズですがパッケージにはMIDE IN CHINAの文字が…天下のタミヤさんなので品質管理はきっと大丈夫でしょう。

まぁ実際のところそんな大きな変化があったわけではありませんが、給弾ルートの新設で弾上がりに不安があったのでモーターはよりパワフルな方が確実でしょう。

バネもマルイ製に変えたので、弾上がりに関しては全体的に性能アップしたハズです!

さらにもうここまで来たら気になるところは全て潰せと、マガジン基部の内壁にも消音のためスポンジシートを貼りました。

画像はありませんがマガジン基部の内部は狭いので、スポンジの厚みは本体で使用したものより薄手の1.5mmを使っています。

これでBB弾のシャカシャカ音は、かなり抑える事に成功しました。装弾数を減らしてでも、やるだけの効果はあると思います。

消音、消音と騒ぐなら、モーター音や巻き上げ音の方はどうなのよ?と思われるかもしれませんが、そっちはあえて何もしてません。

自動巻き上げに限らず多弾マグは必要以上に巻き上げをすると、中のバネの固定部が破損しバネが巻かれなくなり結果弾が供給できなくなります。

手巻きなら指の感覚で判断できますが、自動巻きの場合「音」で判断するしかありません。

なのでその音はちゃんと聞こえないとマズいかなと、そっちの消音対策はしませんでした。

そして肝心の装弾数ですが、空のD-60の重さと満タン状態の重さの差で装弾数を算出してみました。

するとBB弾のみの重さは224gとなり、それを0.2で割ると1,120(発)となりました。

カタログ値が1,500発でしたから、約25%の減少です。

まあ消音用のスポンジを張り巡らせたので、当然と言えば当然です。

それでも1,000発は余裕で入るので、ドラムマガジンの装弾数としては充分だとは思います。

それより嬉しい誤算だったのは、空の状態で測定した重さが401g(バッテリー込)で、これは箱出しの410g(バッテリー込)より軽くなっています。

これだけ弄ったので絶対重くなっていると思っていたのですが、逆に軽くなっているなんて結果オーライ過ぎます(笑)

以上が今回の作業の全てです。

しかしまぁひとつのネタで良くもここまで引っ張れたと、我ながら感心しております。

しかもドラムマガジンでここまで…(笑)

でももうやりたい事は全てやり尽くしました。いやいや、本当に大満足です。

〈おまけ〉

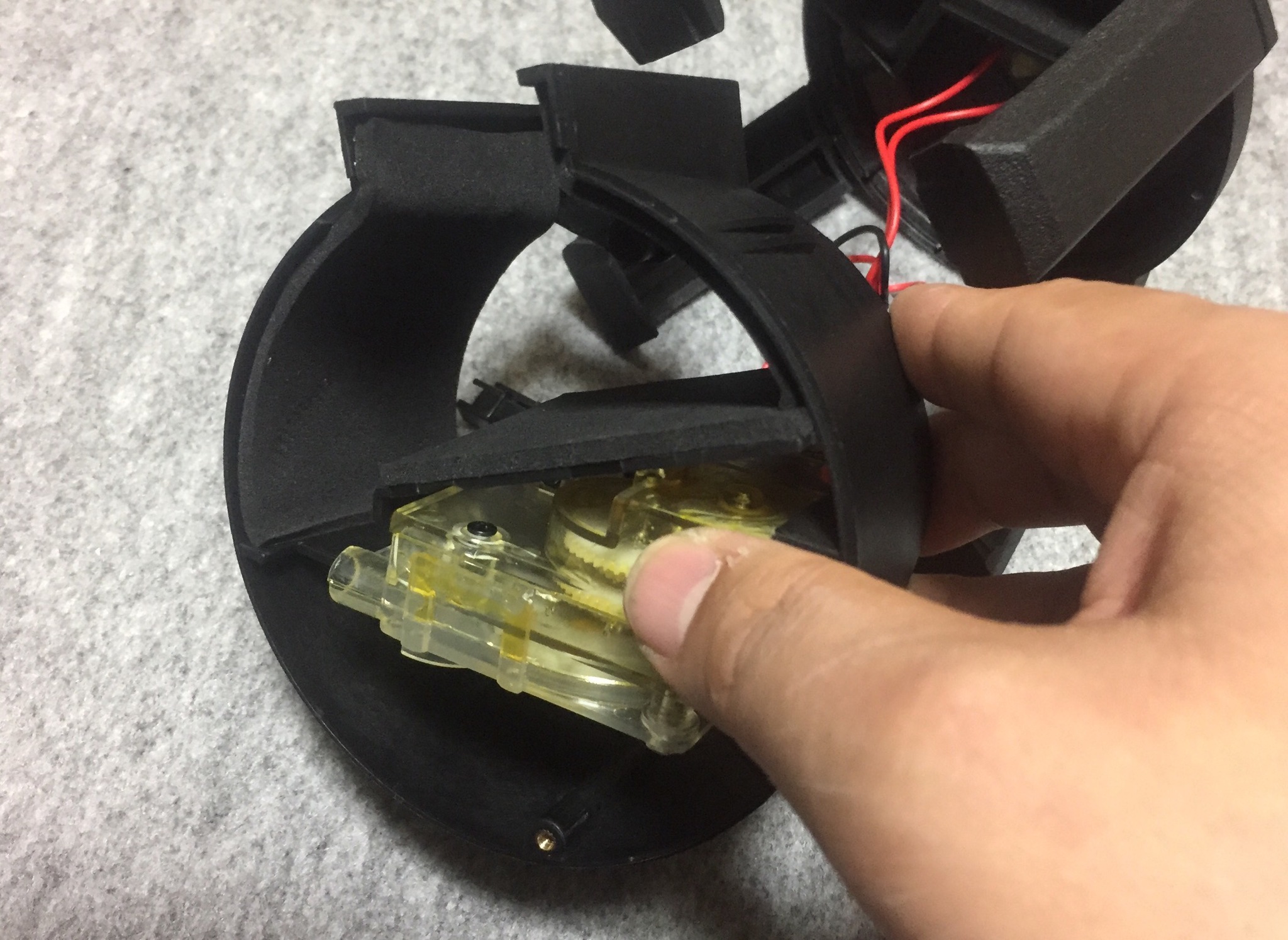

ところでこのドラムマガジンの分解方法ですが、Amazonでも質問されている方がいたのでここで軽く紹介します。

まずは裏蓋のこの部分に、マイナスドライバー等を突っ込み回します。

するとこのように爪状のパーツがぱかっと外れます。これを4箇所やれば…

このようにご開帳となります。

4本の「爪」がドラム全体を包むように固定する仕組みです。

ほんと良く考えられたデザインですが、最初自分もどう分解するのか検討もつきませんでした。

きっとMAGPULの事ですから、得意の実弾で開けれるようになってるんでしょうね。

後はバッテリーの蓋を外し、マガジン基部の前後のビスを外せば…

最終的にここまで分解できます。

表蓋とモーターはこの時点ではコードで繋がったままですので、引っ張り過ぎて切ってしまわないように。

コードはコネクタで接続されているので、外してやればそれぞれ分離できます。

メカボックスも1本のネジで固定されているだけなので、簡単に取り外せます。

このドラムマガジンは簡単にここまで分解できるので、改造のみならずメンテも非常にしやすいですョ。

〈↓↓過去記事はこちら↓↓〉

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)①

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)②

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)③

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)④

2019年01月03日

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)④

長々とBATTLEAXE D-60ネタを続けてまいりましたが、今回でやっと完結です。

今回はBATTLEAXEのD-60をそのまま使用する場合でも参考になる内容だと思います。

メカボックスは中華製お約束の、見た感じからヤバそうな色をしたグリスでベッタベタになっています。

ここは分解して洗浄し、ギア等必要なところにだけシリコングリスを塗布しておきましょう。

バネを内蔵しているギアは、なんとマルイの多弾マグのコピー品だったので速攻交換です。バネの品質はマルイ製の方が断然いいです。

給弾口付近のパーツ取りの為だけに多弾マグ1本を潰したので、他のパーツも有効利用できてラッキーでした。

あれこれ手を加えてきたのでモーターもミニ四駆とかの高性能モーターに変えたろか!とも考えましたが、トルクアップしたら中華製ギアがもたんだろととりあえず今回はそのままです。

多弾マグに必ずつきまとう「シャカシャカ」音を、少しでも抑えようと防音加工をしてみました。

防音を担うスポンジの厚みは3mmで、裏面に両面テープが貼られてる物だと作業は楽なのでオススメです。

スポンジを貼るということは、相対的にBB弾を貯め置くスペースは減ります。つまり装弾数が減るということなので、やみくもにスポンジを厚くすればいいというものでもありません。

本体中央部は比較的単純な面構成なので、サクサク作業を進めることができました。

表・裏蓋は少し複雑な形状をしてますが、一気に貼ろうとせず何枚にも分けて貼って行けばOKです。

どうせ見えなくなる部分なので、見た目より隙間なく貼る事を優先させていいと思います。

そして効果の方はと言いますと、それなりの減音効果はありました。

プラスチック同士がぶつかる甲高いシャカシャカ音から、カタカタ音くらいにはなったかと。言葉ではちょっと伝えにくいですが、BB弾ボトルにBB弾を入れてシェイクした音よりは全然小さいです。

巻き上げの際のモーター音も、多少ですが小さくなったような気がします。

あとバッテリーも収納スペースの中でカタカタ音を立てるので、同じくスポンジを貼ってみました。こちらは消音というより、バッテリーそのものを固定させる目的です。

マガジン基部とドラム本体を固定するビスが貧弱に感じたので、前後ともM4タップでネジを切り直し同じくM4の超低頭キャップで固定します。これでより強固に固定させることができます。

あと細かいところですが、モーターとコードの接続部などは非常にお粗末で切れやすいです。私も作業中何度か切れてしまい、ハンダで接合し直しました。

あとバッテリーを繋ぐ際はくれぐれも「+」「−」を間違えないように。間違えるとモーターが逆回転してメカボックス内がクラッシュする可能性が大です。

残るはマガジン基部を艶消し黒で塗装し、給弾口のパーツを接着してやればやっとこさ完成です!

んー散々苦労した割には、完成品は意外と普通ですねぇ…

いや…普通に見えるということはまるで既製品のようだと言うこと!という事にしておきましょう(笑)

部材は全てホームセンターで入手可能ですし、工作技術もプラモを作れるスキルがあればできる内容なのでそれほど敷居は高くないと思いますョ。

あとは実際にゲームに投入してみて、信頼性や耐久性を確認したいと思います。

〈Before〉

〈After〉

P-MAG D-60の装着で、フィールドでの注目度も戦力もアップしそうですねぇ( ̄ー ̄)

M4本体も少し弄ってたので、次回はその辺を書こうかな。

とりあえずD-60についてはこれでおしまい!

〈↓↓過去記事はこちら↓↓〉

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)①

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)②

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)③

2019年01月03日

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)③

今回は外観形状の修正についてです。

外観形状は実物と比較するとデフォルメされている部分もありますが、全体的に見ればD-60の雰囲気は良く再現されていると思います。

電動ドラムマガジンとしての機能を満たす上で設計上の制約もあるでしょうし、価格を抑えるという意味でも凝った作りにはできません。ましてや中華製ですし…

自分も「リアル」を求めるのではなく、雰囲気的に実物に近付けたいと思います。

実物と修正後、修正前を比較したものです。

違いが分かるでしょうか?

これを見て「おっ!何か良くなったね」と感じた方は、今回の修正をオススメします。逆に「大して変わらないじゃん」と感じた方は、何も弄らずそのまま使用した方が無難です。

結構手間がかかる割には、劇的に変化するわけではない事を事前に申し上げておきます。

今回手を加える部分は2箇所で、左が修正前で右が修正後です。

①ドラム本体の取り付け角度の修正

ここは今回一番したかった改修ポイントで、これまでの作業はほぼここの改修をする為に派生したようなものです。

まず実物の方はマガジンハウスの斜めにカットされているラインと、ドラム本体とが平行になっているのが分かると思います。

対してBATTLEAXEのは折れ角はついてるものの、その角度は浅くマガジンハウスのラインとドラム本体が平行になってません。

ほんの少しの違いなのかもしれませんが、私にとっては凄く大きな違いに感じました。

私がMAGPUL好きなのは、機能や信頼性を満たしながらもデザイン性もきちんと意識されているところです。

作業は次世代M4用アダプターを加工し、再接着する際に角度も調整して再接着しています。

②マガジン基部が固定される土台をカット

あとマガジンとドラムとを接続する土台部分はボテっとしてるので、ここは7mmほど高さをカット。

裏蓋とツライチになるくらいの位置までカットし、それに併せてマガジン基部の固定用ビス穴の位置も変更します。

作業としては細目ノコでカットした後、ヤスリで整えたのみです。

以上の修正を終え、実際銃に装着してみました。マガジンハウスのラインとドラム本体とが平行になり、より実物に近い印象になったと思います。この角度ですよ、角度♩

なんか今回はうんちくたらたらの内容になってしまいました(^_^;)

感覚的な話なので人によっては全く気にならないところだと思いますが、もし共感いただける方がいらっしゃったら幸いです。

次回でやっとこのD-60も完結です。

〈過去記事はこちら〉

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)①

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)②

外観形状は実物と比較するとデフォルメされている部分もありますが、全体的に見ればD-60の雰囲気は良く再現されていると思います。

電動ドラムマガジンとしての機能を満たす上で設計上の制約もあるでしょうし、価格を抑えるという意味でも凝った作りにはできません。ましてや中華製ですし…

自分も「リアル」を求めるのではなく、雰囲気的に実物に近付けたいと思います。

実物と修正後、修正前を比較したものです。

違いが分かるでしょうか?

これを見て「おっ!何か良くなったね」と感じた方は、今回の修正をオススメします。逆に「大して変わらないじゃん」と感じた方は、何も弄らずそのまま使用した方が無難です。

結構手間がかかる割には、劇的に変化するわけではない事を事前に申し上げておきます。

今回手を加える部分は2箇所で、左が修正前で右が修正後です。

①ドラム本体の取り付け角度の修正

ここは今回一番したかった改修ポイントで、これまでの作業はほぼここの改修をする為に派生したようなものです。

まず実物の方はマガジンハウスの斜めにカットされているラインと、ドラム本体とが平行になっているのが分かると思います。

対してBATTLEAXEのは折れ角はついてるものの、その角度は浅くマガジンハウスのラインとドラム本体が平行になってません。

ほんの少しの違いなのかもしれませんが、私にとっては凄く大きな違いに感じました。

私がMAGPUL好きなのは、機能や信頼性を満たしながらもデザイン性もきちんと意識されているところです。

作業は次世代M4用アダプターを加工し、再接着する際に角度も調整して再接着しています。

②マガジン基部が固定される土台をカット

あとマガジンとドラムとを接続する土台部分はボテっとしてるので、ここは7mmほど高さをカット。

裏蓋とツライチになるくらいの位置までカットし、それに併せてマガジン基部の固定用ビス穴の位置も変更します。

作業としては細目ノコでカットした後、ヤスリで整えたのみです。

以上の修正を終え、実際銃に装着してみました。マガジンハウスのラインとドラム本体とが平行になり、より実物に近い印象になったと思います。この角度ですよ、角度♩

なんか今回はうんちくたらたらの内容になってしまいました(^_^;)

感覚的な話なので人によっては全く気にならないところだと思いますが、もし共感いただける方がいらっしゃったら幸いです。

次回でやっとこのD-60も完結です。

〈過去記事はこちら〉

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)①

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)②

2019年01月01日

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)②

2019年!

年男のmizzでございます(歳バレ)

今年は猪突猛進…仕事も趣味も全力で突き進みたいところですが、いい歳なのでそこそこ全力?で行きます(^_^;)

前回P-MAG D-60タイプドラムマガジンの次世代M4仕様編をお送りしましたが、追加補足させていただきます。

〈過去記事はこちら〉

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)①

というのも新設の給弾ルートが、テストしてみると給弾不良連発のトラブル発生。

調べるとどうやらシリコンホースで弾詰まりが発生しているようです。

パイプ部分の曲がりが想定より大きかったのと、シリコン自体の抵抗も高く滑りが悪いので弾詰まりしやすかったのでしょう。

そこで大晦日のホームセンターに駆け込んで、あれこれ部材を追加購入。

そしてテレビでは紅白歌合戦が放送される中、給弾ルートを再構築しました。

白組勝利おめでとう!

けん玉ギネスは正直感動したゾ‼︎

まず曲がりが強くなる部分2箇所を、今回新たに購入したスプリングに置き換えました。それをパイプやホースで繋ぎます。

このスプリングは引きバネ(外径8mm、線径0.55mm、最大荷重0.43kg)というのを使ってみました。同じ外径8mmの引きバネでも、線径によってバネの力が変わるので今回は1番弱いのを選びました。曲げた際の反発力も低く、自在に曲がってくれます。

途中の黒い部分は繋ぎ手として使用したアルミパイプに、熱圧着チューブで保護したもの。熱圧着チューブを施した理由は特にはなく、見た目かっこいい(多少消音効果?)のでしただけです。

オレンジの部分は、シリコンホースから同径のエアーホースに変更したものです。

シリコンホースに比べ外部からの力で変形しにくく試しに購入してみましたが、実際使用した長さはほんのちょっとだったので効果があったかは不明です。

給弾口までアルミパイプで作成してもいいのですが、きっちり採寸してぴったりな長さで製作しなくてはなりません。

ホースなら長ければハサミでカットできますし、足りなければ新しいのと交換してやればいいので調整が楽です。

ともかく作り直し後の試し撃ちでは、トラブルなく給弾してくれました。

やれやれ…とにかく手がかかる子です。

結論として給弾は極力抵抗を減らす事が大事なのですが、その辺の経験値が足りませんでしたね。

次は外観と内部について触れたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年男のmizzでございます(歳バレ)

今年は猪突猛進…仕事も趣味も全力で突き進みたいところですが、いい歳なのでそこそこ全力?で行きます(^_^;)

前回P-MAG D-60タイプドラムマガジンの次世代M4仕様編をお送りしましたが、追加補足させていただきます。

〈過去記事はこちら〉

MAGPUL D-60タイプ ドラムマガジン(次世代用)①

というのも新設の給弾ルートが、テストしてみると給弾不良連発のトラブル発生。

調べるとどうやらシリコンホースで弾詰まりが発生しているようです。

パイプ部分の曲がりが想定より大きかったのと、シリコン自体の抵抗も高く滑りが悪いので弾詰まりしやすかったのでしょう。

そこで大晦日のホームセンターに駆け込んで、あれこれ部材を追加購入。

そしてテレビでは紅白歌合戦が放送される中、給弾ルートを再構築しました。

白組勝利おめでとう!

けん玉ギネスは正直感動したゾ‼︎

まず曲がりが強くなる部分2箇所を、今回新たに購入したスプリングに置き換えました。それをパイプやホースで繋ぎます。

このスプリングは引きバネ(外径8mm、線径0.55mm、最大荷重0.43kg)というのを使ってみました。同じ外径8mmの引きバネでも、線径によってバネの力が変わるので今回は1番弱いのを選びました。曲げた際の反発力も低く、自在に曲がってくれます。

途中の黒い部分は繋ぎ手として使用したアルミパイプに、熱圧着チューブで保護したもの。熱圧着チューブを施した理由は特にはなく、見た目かっこいい(多少消音効果?)のでしただけです。

オレンジの部分は、シリコンホースから同径のエアーホースに変更したものです。

シリコンホースに比べ外部からの力で変形しにくく試しに購入してみましたが、実際使用した長さはほんのちょっとだったので効果があったかは不明です。

給弾口までアルミパイプで作成してもいいのですが、きっちり採寸してぴったりな長さで製作しなくてはなりません。

ホースなら長ければハサミでカットできますし、足りなければ新しいのと交換してやればいいので調整が楽です。

ともかく作り直し後の試し撃ちでは、トラブルなく給弾してくれました。

やれやれ…とにかく手がかかる子です。

結論として給弾は極力抵抗を減らす事が大事なのですが、その辺の経験値が足りませんでしたね。

次は外観と内部について触れたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。